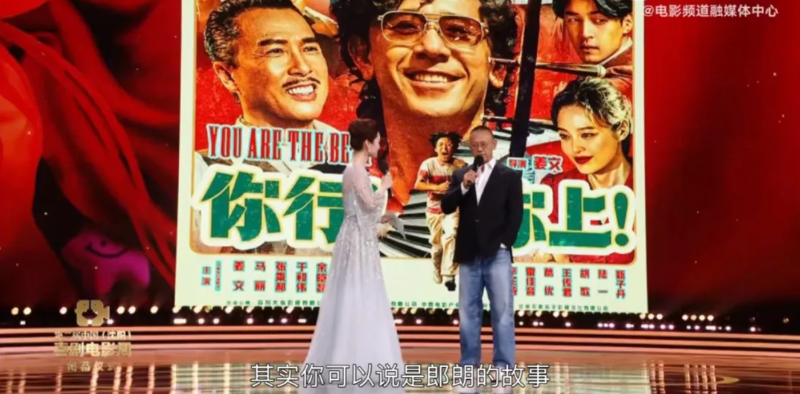

被骂疯、被夸神,《你行你上》到底拍的是谁的自传?

在国产导演里,如果说谁拍电影像在写自传,那姜文绝对榜上有名。他是那种“故事讲得再跑偏,也得先把我自己拍清楚”的人。

《让子弹飞》里他是黑白颠倒的张麻子,《一步之遥》里他是纸醉金迷的马走日,这次《你行!你上!》呢?他摇身一变,成了钢琴神童背后的“魔鬼老爹”——郎国任。

甭管海报写得多励志,说这是郎朗的成长故事,还真别全信。

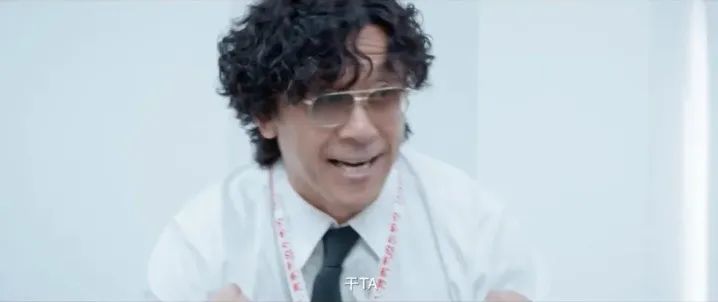

01 姜文电影永远在演姜文

电影一开场,就是父子互吼:“你去弹!”“我死也不弹!”但姜文不是拍纪录片的主儿,他拍的不是情绪起伏,而是情绪本身。

有人骂这是“作”,有人夸这是“疯”。但对姜文来说,这种疯不是失控,而是他一直以来的叙事逻辑——如果现实无法承载我的表达,那我就让现实失重一点。

于是你看到葛优演的“爱因斯坦”老师根本没教郎朗什么,倒是像被请来烘托主角天赋的陪衬;你看到一个东北家庭的孩子在美国钢琴比赛中被“故意空缺”前三名,还得靠全场鼓掌把五星红旗“吼”上升起来。

这不是传记,这是一种情绪投射:当年的姜文,靠一把枪打进电影圈;今天的郎朗,也得靠一架钢琴在西方世界杀出重围。只是故事不同,姿态一样,底色都是:我行,我上,我靠自己。

02 父亲才是剧的焦点

郎朗练琴是副线,郎国任发疯才是主线。

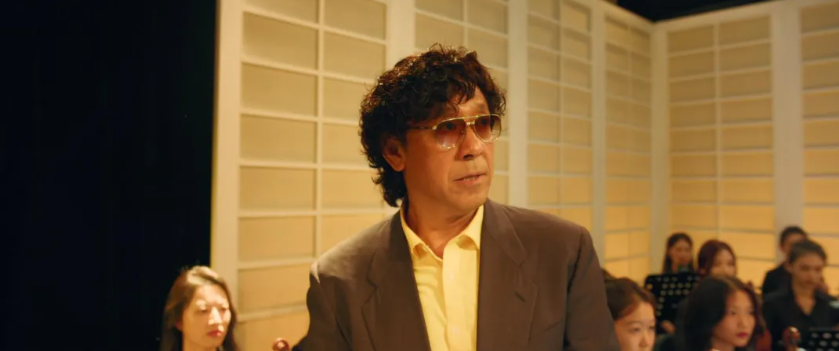

姜文赋予这个角色一种病态的“父权美学”——拼命要赢、执着争第一、与全世界为敌,就像他自己在采访里说的:“我看见这个故事,就想拍。”

这不是拍郎朗,这是拍“我若有子,当如是”的幻想。

连镜头都配合得很默契——父子骑着摩托车穿越春夏秋冬、舞台吊装在高空弹《保卫黄河》,还有那句“告诉全世界,有一个年轻的钢琴家正在升起!”

乍一看励志,细一品就有点阴郁。这不是庆祝孩子成才,而是父亲在向世界宣示“我的成功延续”。儿子只是媒介,真正想被记住的人,是爹。

03 拍成寓言,却写实得扎心

这部片的结尾,其实很残酷。

教授说:“他才十七岁,天使会来,恶魔也会来,故事才刚刚开始。”

你以为这是一句感慨,其实是一个预言。

就像所有的“超级天才”,他们从来不属于自己。电影里的郎朗,十七岁出名,十九岁爆红,此后一生都背着“不能失败”的镣铐跳舞。他不是在享受荣耀,而是在躲避坍塌。

姜文当然懂。他在镜头最后,特意定格在父亲打电话时的背影,夸张地张开双臂,仿佛拥抱整个世界。但他自己也清楚:孩子终将离开舞台,而父亲只能在台下挥手。

而我们这些看客呢?看了一场华丽的烟火,短暂地热泪盈眶,又迅速地归于沉默。

就像姜文自己说的:“整部电影,就是他经过你的一瞬间。”

“本文章内容遵循免责声明,详情请参考[免责申明]”