《刺杀小说家2》的烂,要怪资本,影院和观众?

世上最远的距离,大概是国庆档的排片表,和一位10年老影迷的心。

影院经理们,不愧是身经百战的商业奇才。他们用排片率这支神笔,画出了一幅“向钱看”的浮世绘。国庆第一天,两道硬菜《志愿军:浴血和平》与《浪浪人生》端了上来,卖相不可谓不好。按理说,新客登门,旧人理应退避三舍。可影院偏不,硬是把超过三分之一的桌子留给了《731》。

市场化嘛,大伙都懂。可新鸡都还没来得及打鸣,就被判了死刑,着实也有些离谱。豆瓣评分7.6,排片率仅有3.8%的《毕正明的证明》,票房榜直接垫底,堪称文艺青年最后的体面。

眼看着,其余国庆档新片能不能回本全看天意。于是,有网友站在道德高地,开始指责资本无良,影院无心,观众无脑。但有没有一种可能,所谓的“良币”,成色也并没有我们想象中那么足?

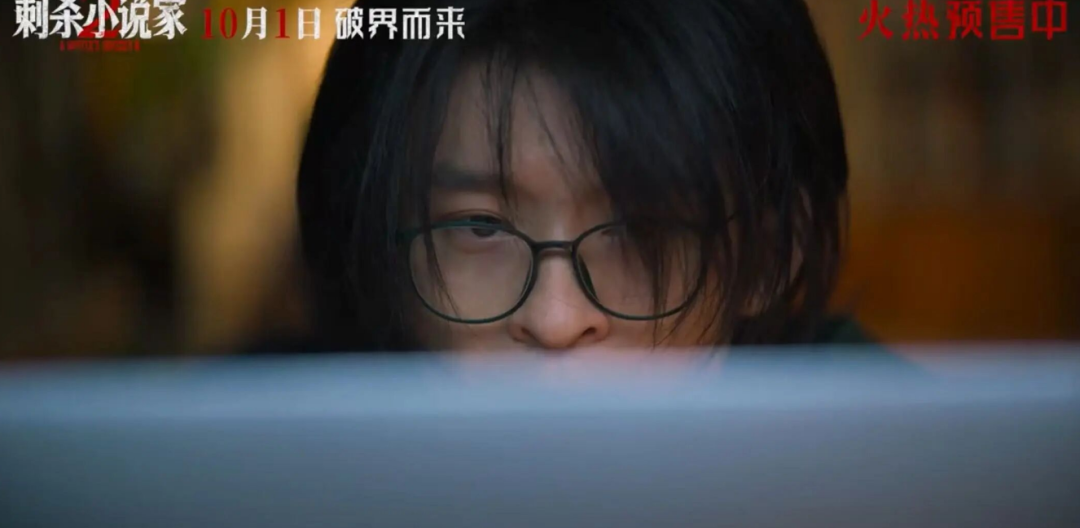

比如,聊聊这部寄予厚望的《刺杀小说家2》吧。

当年第一部横空出世,整个编辑部像挖到宝一样为它吆喝,觉得路阳在贺岁档做了件顶酷的事。但当你看完了第二部,你可能有种想要给导演寄刀片的冲动……

电影开局的设定其实很妙,小说里的人物要去刺杀创造他的作者,也就是现实中的自己。但主创太过贪心了,既想要上帝视角的双线并行,又舍不得公路片那种主角蒙在鼓里的悬疑感。

最后,搞的观众从一开始就知道谜底,然后看着主角团在一场毫无悬念的旅途中,插科打诨,强行搞笑。这就像一锅东北乱炖,硬要塞进一个法式餐盘,看着不伦不类,吃着更是消化不良。

更要命的是想象力的枯竭。第一部那些诡谲绮丽的视觉奇观,到了第二部,变成了“龙形状的飞天巴士”。特效很贵,想象力却很廉价。

故事也开始依赖硬设定,上一秒还在探讨“小说人物的独立人格”,下一秒又退回“靠写小说打败反派”的陈旧戏码。导演仿佛急着下班,从“人物的唯心”大跨步迈向了“主创的唯心”——我需要笑点,时空门就随便开;我需要煽情,反派就得坐下来听主角爸爸讲那过去的故事。

前后表达互斥,人物动机成谜。反派像个贪欲符号,朋友像个舍命工具人。最终呈现的效果,就像结局里那些围观的百姓,被动地参与一场盛大的演出,在高呼“杀了赤发”时,表情僵硬,内心毫无波澜。

你看,当那些被我们寄予厚望的“良币”都开始自我贬值,我们又有什么底气去指责观众的选择?

雪崩时没有一片雪花无辜,这话太沉重,也太方便甩锅。不如说,这是一场心照不宣的共谋。影院想要安全牌,资本想要复刻成功,宣发想要流量密码,而观众,在被喂了太多工业糖精和鸡血之后,可能也累了。

这才是最可怕的路径依赖。当资本发现,只要靠宣传、炒作、摆弄情绪、打爱国牌就能大赚特赚,谁还愿意费心去打磨一个《刺杀小说家》那样精巧又冒险的故事?

当情绪的喧嚣退潮,电影院的灯再次亮起,观众们面面相觑,才发现手里握着的,除了一张皱巴巴的票根,什么都没剩下。