为“烟火气”呐喊的吴京,却只等来一场“再见,坏蛋”

有时候,人间的悲喜剧,就藏在那些最不起眼的数据里。

比如最近,一部叫做《再见,坏蛋》的电影,在院线悄无声息地滑落,三日票房仅24万,排片占比不足0.1%,上座率更是可怜的1%。

这不叫扑街,这简直是连挣扎的姿态都还没摆好,就被命运一掌拍扁在沙滩上,连个水花都没溅起来。

作为《再见,坏蛋》出品方之一的吴京。在电影上映前,亲自录VCR、包场,字字句句充满感情地推荐这部片子:“剧本的时候,我就被接地气和童话感的色彩打动了……小体量有大能量,用寻常温暖烟火,给无常有力反击。”

言语之中,透露着一种对“小而美”的珍视,对市井烟火的向往,仿佛那个习惯在硝烟中叱咤风云的战士,突然停下来,在巷口品尝了一碗热腾腾的面。

按照他描绘的场景,我们理应看到一个充满“暖暖正能量”的故事:

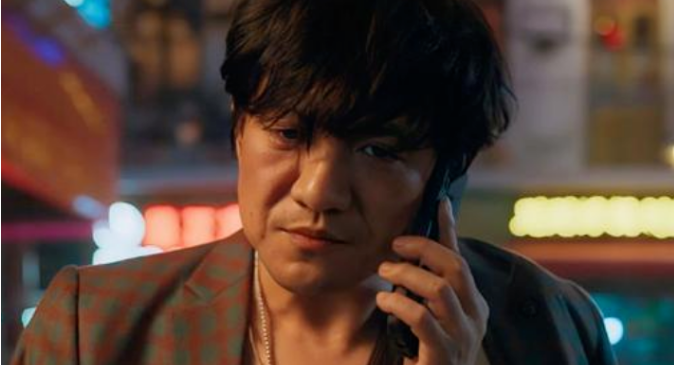

欠债人与讨债人奇妙的羁绊,罹患癌症的儿子被“坏蛋”大武照顾,最终在“幸福里”这条老街巷里,那些吵吵闹闹的邻居们聚拢起善意、爱心,让“坏人”完成自我救赎,与“坏蛋”说“再见”。

看得出来,导演俞钟也并不想贩卖苦难,而是尝试通过绝症和死亡的底色,铺陈出满满的欢乐与治愈。它成本不高,没有动辄千万的特效,也没有全球跑的场景,而是老老实实地在武汉街头取景,用真实的岁月痕迹,去承载一份“热腾腾的生活扑面而来”的质感。

然而,这份吴京眼中的“小体量大能量”,却在电影市场的磅礴巨浪中,瞬间化为泡沫,不留一丝痕迹。这不禁让人好奇,当“狼性”影人也为“烟火气”背书,当“接地气”与“童话感”被郑重推荐,为什么观众却集体选择了“再见”?

是“京哥”的眼光失准了?抑或是,我们所处的这个电影市场,早已不再是那个能容纳“百花齐放”的伊甸园,而更像是一台只认“流量”与“体量”的精准机器?

或者说,如今的电影市场,已然被一套无形的算法所统治。影院经理的“势利”并非完全出自个人偏好,而是被票房预期、排片数据、上座率预测所裹挟。大数据如同一个冷酷的考官,只相信历史成绩与当下热度。

一部没有“大明星、大制作、大宣发”标签的电影,即便内容再“真诚”、“温暖”、“治愈”,在算法眼中,也只是一个缺乏“卖相”的弱者。它被分到的,只会是那些“不太好的场次”,然后因为缺乏可见度,自然上座率低迷,再反过来印证了其“不受欢迎”的标签,形成一个完美的票房“负反馈循环”。

“小体量”不是原罪,但当“小体量”意味着更低的初始排片,更少的光照时间,它就成了市场绞肉机下的第一批牺牲品。

吴京那番真情实感的推荐,在他庞大的粉丝号召力面前,似乎也显得杯水车薪。这并非是对他影响力的否定,而是揭示了一种更深层的市场逻辑:

当大众的注意力被各种“爆点”和“奇观”所绑架,当“快速消费”成为主流文化,那种需要“慢悠悠品尝烟火”的艺术,也就失去了生存的土壤。

人们或许期待吴京带来更刺激的“战狼”,却不曾想过,他也有那份“泥沼中仰望星空”的细腻。这种期待的固化,使得他想尝试的“类型拓展”,反倒成了市场的“意外之客”,甚至成了自身影响力的反噬。

所以,与其说《再见,坏蛋》是输给了观众,不如说它输给了这个时代的电影“场域”。

这并不是一部电影的失败,而是某种意义上,电影工业试图将所有故事都标准化、模板化、商业化的悲哀缩影。而那些“小而美”的初心,在面对“票房为王”的铁律时,显得何其脆弱。

《再见,坏蛋》的票房,神仙难救。它的结局已然注定,像一部未完的悲剧,悄然谢幕。但透过这场“惨败”,我们看到的,不仅仅是一部电影的消亡,更是对当下电影生态的一声警钟。

当所有人都追逐着“大制作,大场面”,当“百花齐放”只剩下口号,我们是否也在告别那些真正能触及灵魂的“烟火气”和“小确幸”?

当市场这个“坏蛋”变得如此强大,那些试图用温情与善良去反击的“好人”,又能坚持多久?

或许,下一次我们再看到类似的“小体量有大能量”的尝试时,留给我们的,可能只剩下一句无力的叹息:再见了,好电影。