一直尴尬到高潮,《7天》这评价冤吗?

曾几何时,爱情片这枚“流量万灵丹”,似乎能治愈一切票房痼疾。然而,今年七夕档的这出“爱情悲喜剧”,却让无数影院经理看清了一个残酷的现实:

观众的“人间清醒”,早已不是靠几段“撒糖”切片就能轻易糊弄的了。

两部重磅爱情片—《7天》和《有朵云像你》,交出了近乎“集体失语”的票房成绩。前者排片19.2%只拿到18%的票房,勉强破四千万;后者12.3%的排片只换来9.9%的票房,勉强突破了两千万。

尤其令人唏嘘的,是《7天》的“高开低走,虎头蛇尾”。

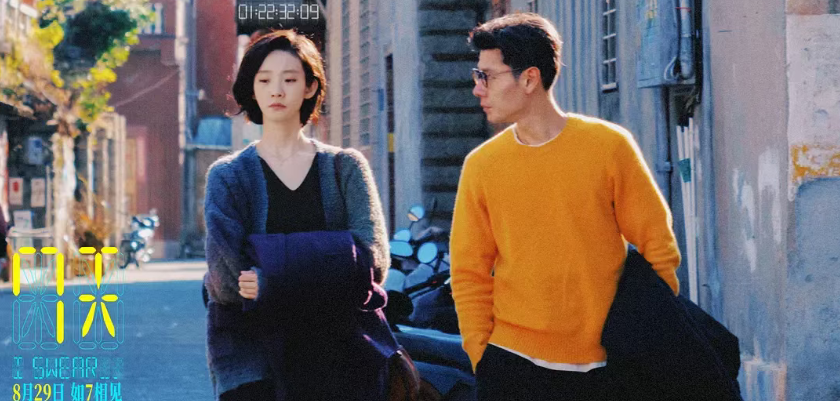

影片前期宣传声势浩大,视频平台上的“女主角依偎男主怀里”甜得发齁,蒋奇明的献唱音乐会也吊足了胃口。在资本的精密计算下,《7天》带着远超同量级对手的排片优势,浩浩荡荡地冲进了七夕战场。

可营销是把双刃剑,它能将期待值拉满,也能在质量露出破绽时,将失望值推向巅峰。

果不其然,豆瓣上,“资本做局”的怒吼此起彼伏,“剧情很差”、“不知所云”、“几度想离场”成了高频词。最讽刺的是,小某书这个原本的宣发重镇,竟成了口碑崩盘的“重灾区”。“测试我对剧情的忍耐程度”、“没苦硬吃”、“一直尴尬到高潮”、“第一次看电影看到中途想去吃火锅”……

第二天,《7天》的排片率骤降,票房占比和上座率更是跌入谷底,彻底沦为市场的“弃儿”。

互联网时代,口碑发酵的速度,比爱意消散得更快。

然而,如果仅仅将《7天》的失败归结于“烂片”二字,未免过于简化。它某种程度上是一出自我毁灭的悲剧,它的前半部分,其实潜藏着一份难得的清醒与革新。

影片那个“男主能预知恋爱时限倒计时”的软科幻设定,曾引发过一个颇具思辨性的诘问:“如果已知何时分离,我们是否还应开始?”这在国产爱情片中,无异于一声惊雷。

编剧在角色塑造上也颇费心思:温倩爱吃却被拍得美又可爱,蒋奇明和张艺凡“神经质情侣”的选角更是恰到好处,那句“调屁师傅”的严肃笑话,以及“胳膊肘的皮肤特别嫩”的怪奇情话,在特定的“调频”下,瞬间拉近了男女主与观众的距离。

影片勇敢地触及了现代爱情的真相——大多数亲密关系,终将走向“可预料的无疾而终”。女主在倒计时归零前主动离开,在爱意未消失殆尽时转身,这何尝不是一种理性、勇敢且充满新意的“爱情可能性”?

可惜,这份可贵的“新”与“真”,在电影的后半段被无情地抛弃了。那个富有深意的“7天”倒计时,不再是亲密关系的隐喻,而是生硬地变成了男主的“生命倒计时”——一场突如其来的车祸,宣告了爱情哲学的夭折,取而代之的是老套的“死神来了”剧本。

于是,电影从探讨“如何爱”变成了“如何不死”,从“理性下新的爱情可能性”倒退回“真爱打破魔咒”的狗血泥潭。那些为了“爱而不得”的挣扎与痛苦,那些为了“强行续命”而抛出的“不见面就不死”的荒诞设定,让前半段建立起来的轻盈和独特荡然无存,只剩下苦情与拧巴。

影片结尾,当一切逻辑无法自圆其说时,只得祭出“因为是真爱,所以诅咒解除”的大招,然后用一首2000年的老歌《至少还有你》来强行收尾,仿佛在说:别问为什么,问就是真爱。

七夕档的惨淡,以及这些电影的迅速崩盘,绝非偶然,它是市场与观众“双向奔赴”的必然结果。

当下的暑期档,精品迭出,《南京照相馆》《戏台》《捕风追影》豆瓣评分均超8分,动画电影也全面崛起,观众的味蕾早已被“满汉全席”喂养得刁钻。在这样的大背景下,那些企图用“狗血”、“煽情”、“撒糖”来糊弄观众的“工业快餐”,自然会遭到无情的反噬。

如今的年轻人,早已在各种信息洪流中完成了爱情的“祛魅”。