缺点不少的《东极岛》,但依旧值得为其买单

如果你听说过《东极岛》,或者看到过它的宣传海报,估计已经能预见到,影评界又有一场“拉锯战”了。

这部影片,算得上是今年暑期档的一颗重磅炸弹,可惜它并没有带来预想中的震撼。

票房未能攀升至预期的高度,目前预测票房已经降至7.96亿,要知道,它的制作成本就在5亿人民币左右,宣发费用更是触及天花板。

可我依然觉得,这部电影值得你掏钱支持,听我细细道来。

01

《东极岛》讲述了1945年中国渔民冒死救援英军战俘,最终揭露日军在东极岛上犯下的暴行。而电影在此基础上进行了大胆的艺术加工,融合了不少戏剧化元素。

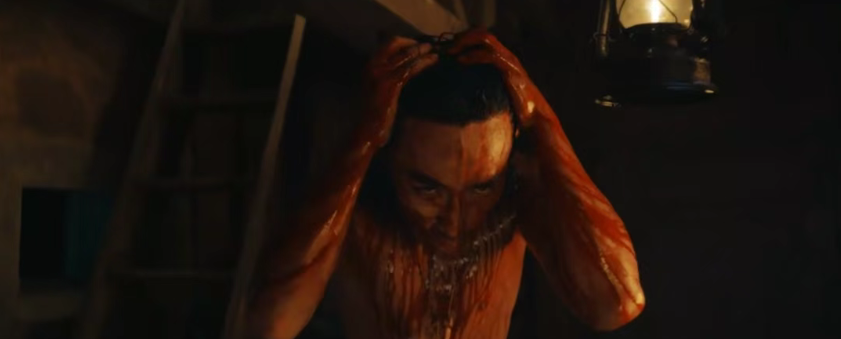

不可否认的是,电影确实拍出了不少让人热血沸腾的瞬间。比如朱一龙饰演的“孤胆英雄”,他在片中挥舞长刀的瞬间,简直就是血肉模糊的战场写照——毫不含糊地将日军一一斩落马下。

不过,这种充满英雄主义色彩的描绘,无可避免地给电影的历史真实性带来了些许“水分”,也因此引发了众多影评人的质疑。

比如,有网友认为在真实的东极岛事件中,渔民们更多的是依靠智谋和勇气进行拯救,并非通过硬碰硬的肉搏战。

02

然而,抛开电影的历史偏差,我们不妨站在另一个角度来看。

作为一部重工业电影,《东极岛》在技术层面展现了中国电影工业逐步成熟的面貌。从IMAX摄影机的使用,到复杂的水下拍摄,片中的视效毫无疑问地达到了国际水准。

尤其是在水下战斗场景中,影片精准捕捉了波涛汹涌中的每一个细节,让人感受到了那种无处可逃的压迫感。

这一点,恰恰是目前中国电影中少数几部重工业大片所追求的目标——不仅仅是视觉上的震撼,更是对技术本身的探索与突破。

记得徐克在拍摄《龙门飞甲》时,曾深感国内技术短板,而如今我们看到了《东极岛》背后技术团队的努力成果——这份付出,值得我们为中国电影的未来买单。

03

不可回避的一个问题是,电影的改编部分,有时真的让人难以理解。比如,电影通过增设“英军战俘坠海”这一情节,试图推动影片的情感冲突,结果却把电影的内核拉远了。

历史上,东极岛的渔民并没有经历这种“英雄崛起”的过程,他们的行为更多是一种质朴的道德驱动——看到他人需要帮助,就义无反顾地伸出援手。

但是,电影却赋予了他们复杂的动机和激烈的内心冲突,使得本应具有集体意义的事件变成了个人英雄的故事。

无论是朱一龙扮演的哥哥,还是吴磊扮演的弟弟,这两位角色几乎是将所有观众的情感都吸引了过去,最终无论是救人还是复仇,似乎都成为了这片岛屿的“主旋律”。

这种将“集体英雄”转变为“个人英雄”的处理,不仅违背了真实历史的精神,甚至让人觉得有些“过于电影化”,不免让观众产生“过度英雄主义”的反感。

04

归根结底,《东极岛》之所以让人感到不满,不仅是因为它的情节拼凑了大量的历史不实,或是把我们熟悉的故事硬生生套上了“英雄剧”的外衣。

更深层次的问题在于,它反映了国产电影在工业化、市场化和文化表达之间的困境。

我们渴望通过重工业电影展示技术上的飞跃,但在呈现复杂的社会历史现象时,又常常选择简化和英雄化,这种割裂感,让人难以产生真正的共鸣。

如果电影的历史背景不那么“现代化”,没有那么多的炫技和复仇,或许它能给观众更多的思考空间。可惜,电影在表面光鲜的包装下,依然埋藏着对于历史的隐性篡改,而这也让它丧失了应有的深度和厚度。

我们是否真的理解历史?

《东极岛》作为一部影片,不应仅仅是为了完成票房任务而拍的工业片。它应当是对历史的致敬,是对过去那段沉默不语却充满英雄气概的历史进行某种有意义的表达。

而这,或许是电影所缺失的东西。它固然是一部工业水准不低的影片,但在情感表达和历史再现方面,或许离观众的期待还差得远。

历史是不会改变的,但我们是否能以更为尊重和理性的方式呈现它,才是这部电影真正值得反思的地方。

“本文章内容遵循免责声明,详情请参考[免责申明]”